একুশে ফেব্রুয়ারি এলে আমরা বাঙালি হয়ে উঠি

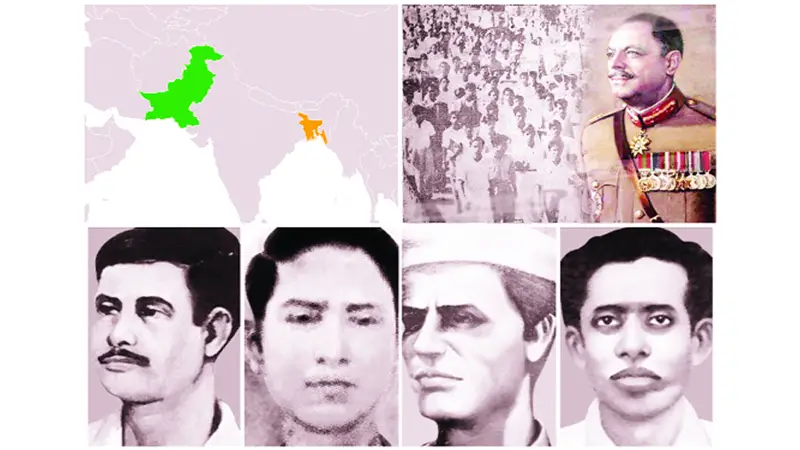

একুশে ফেব্রুয়ারি এলে আমরা বাঙালি হয়ে উঠি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও শিমুল-পলাশরাঙা দিনগুলোকে স্মরণ করি। ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি আবেগঘন শ্রদ্ধা ও প্রশস্তিতে আপ্লুত হই। সালাম-বরকত-রফিক-জব্বার প্রমুখ বীর শহীদদের আত্মোৎসর্গের, তাঁদের মহানুভবতার স্মৃতি তর্পণে নিমগ্ন হই।

অন্তত এই দিনে বাঙালি হওয়ার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা নিয়ে ইত্যাদি আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠি, কিন্তু সত্যিকারভাবে সেসবে কতটুকু আন্তরিকতা নিবিষ্টতা, সেটি স্বাধীনতার এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সমালোচনার মুখোমুখি না হয়ে পারে না। এত দীর্ঘকাল পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেন অভিযোগ করতে হয়? কেন শুনতে হয় সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন আর চর্চা নিয়ে বিবিধ বাক্যালাপ? এই বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে এত গড়িমসি বা দীর্ঘসূত্রতার কারণ কী?

সেই পরিপ্রেক্ষিতে উক্তি আসে যে, একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই শুধু ওইদিন বাঙালি হয়ে উঠি আমরা। বছরের অন্য দিনগুলোয় বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ আবেগ ভালোবাসা ও চর্চায় ব্যস্ত থাকি। আমরা বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করি। যেখানে-সেখানে লাউডস্পিকারে বিদেশী ভাষার গান শুনি। টেলিভিশন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সে-সবেরই আছর দেখতে পাই।

ভাষা হলো মানুষে মানুষে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। একটি জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় স্মারক। ইতিহাস ঐতিহ্য। একটি সমাজে শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার মা-বাবার মুখের ভাষাতে কথা বলতে শেখে। তার আশপাশ চিনতে ও বুঝতে শেখে। তার নিজের সমাজ রাষ্ট্র ও সেখানের বিবিধ ব্যবস্থাকে জানতে শেখে। সেখানে সবকিছু ঠিক থাকলে সে অভ্যস্ত হয়।

সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন উন্নয়ন ইত্যাদি ইতিবাচক ক্রিয়াবিক্রিয়ায় মনোনিবেশ করে নিজের ভাষাতেই। সুতরাং নিজের ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সে নিজ পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রকে বুঝে নিতে নিতে বহির্জগতকে জানতে ও বুঝতে চায় নিজের ভাষা দিয়ে। তুলনামূলক বিশ্লেষণেও নিজের ভাষা অনেকখানি এগিয়ে দেয়। নিজের ভাষার প্রতি মায়া ও টান না থাকলে, আন্তরিক ভালোবাসা ও আবেগ না থাকলে বাঙালি হয়ে জন্ম নেওয়ার পরও মানুষ বাঙালি হতে পারে না।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ আছে, দেখেও থাকি, সেই আদেশ মন ও মননে গ্রাহ্য করা নিয়ে যত সমস্যা। মানুষের চিন্তা-চেতনা নিজস্বতা পৃথক হতে পারে, কিন্তু জাতি হিসেবে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক ও চর্চা জাতিগতভাবে হতে হয়। সেই প্রেক্ষিতে আমরা বাঙালি। আমরা দেখি বাঙালি সাহেবের ছড়াছড়ি। বিদেশী ভাষায় বাক্যালাপ, বক্তৃতায় দু-চারটি লাইন ইংরেজিতে বলে জ্ঞান ও পারদর্শিতার প্রদর্শনবাতিকতা।

বাংলাকে হেয়তুচ্ছ করা আজকালের স্বভাব হয়ে গেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি এলে তারাই আবার বাঙালি হয়ে নিজেদের রূপান্তর করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি কি শুধু মায়ের ভাষার দাবি ছিল? এই জিজ্ঞসার আজ তেমন প্রয়োজন নেই। আমরা সকলেই জানি মায়ের ভাষায় কথা বলার দাবি ছিল নিজেদের স্বাধীন সত্ত্বার প্রকাশ, পাকিস্তান শাসক হীন উদ্দেশ্য যাকে কবর দেওয়ার ঘৃণিত ষড়যন্ত্র করেছিল; সেই ইতিহাস। আমরা সেই ইতিহাস জানি।

ভাষা শহীদ দিবস বা একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস দীর্ঘ। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে বেঁচে থাকতে চায়। কোনো বিজাতীয় ভাষা থেকে মুক্তির আকাক্সক্ষা। স্বাধীন ও সকল অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি। বাঙালি তার নিজের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে নিজের মতো করে বেঁচে থাকবে।

আগামী প্রজন্ম আবহমানকালের স্বকীয় বৈশিষ্ট আচার-আচরণ-নৈতিকতা-শিক্ষার নির্মল স্রোতধারায় এগিয়ে যাবে। একুশের চেতনা ধারণ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে উঠে নতুন দেশ। বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার সুদীর্ঘকাল পেরিয়ে আজও আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি, আমরা কি আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে পারছি? আমরা কি আবহমানকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সচেষ্ট আছি? আমাদের পরিচিতি-স্বরূপ, আমাদের অতীত অহংকার, মনোচেতনা আচার-আচরণ ইতিহাস ঐতিহ্য পরিবর্তনশীলতার এই সময়ে কোথায় এগিয়ে চলেছে নাকি হারিয়ে যেতে বসেছে?

কোন পর্যায়ে নৈতিকতা সত্যনিষ্ঠতা আর মানুষের মতো মানুষরূপে বেঁচে থাকার স্বপ্ন ও অঙ্গীকার? আমাদের সোনার বাংলা যার পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু আর নথে সুখের কাঁপন তোলা বালিকার আনন্দ কোথায়? প্রশ্নগুলো সহজ আবার জটিল।

আমরা জানি, পরিবর্তনশীলতার এই সময়ে অনেককিছু বদলে গেছে। পরিবর্তন হয়-হবে এটিই নিয়ম। সমাজের ক্রমবর্ধমান বিকাশ বা পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে একটি সমাজের গতিশীলতা সুষ্ঠু কাঠামো নৈতিকতা-মূল্যবোধ ইতিবাচক চেতনা-জ্ঞান ও চর্চা ইত্যাদি বৈশিষ্ট কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনের স্পর্শ ও তার গতিশীলতা সমাজ অস্তিত্বের বহমান রূপ।

তারই অন্যতম স্তর হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামোর স্বচ্ছ সমৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও দায়বদ্ধতা। অর্থনৈতিক অবকাঠামো সমাজের সেই দিকগুলোকে নির্দেশ করে যা উৎপাদন-বণ্টন-বাজারব্যবস্থা নির্দেশ করে, সেইসঙ্গে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ও সুন্দর সাবলীলভাবে বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রত্যেক অবকাঠামোয় থাকে সম্পর্কযুক্ত উপরিকাঠামো যা সমাজের রীতিনীতি-ন্যায়বোধ-আচরণ, তার প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা ও চর্চা, যা গণমানুষের জন্য ইতিবাচক ও সুন্দর সমৃদ্ধ জীবনযাপনের নির্দেশক একইসঙ্গে অন্যতম নিয়ামক।

এসব বিষয় নির্ভর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও চর্চার মাধ্যমে যা প্রচলিত আইনের বাস্তব পরিস্থিতি, আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি বিশ্বাস, রাজনীতির সুষ্ঠু চর্চা ও দায়বদ্ধ সুশাসন, বিভিন্ন ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও বসবাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি যা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করে থাকে।

অর্থব্যবস্থা যখন সকলের জন্য ইতিবাচক ও কল্যাণমুখী হয়, সমাজের উপরিকাঠামোতে পড়ে সুপ্রভাব। মানুষ সহজে কলুষিত হতে পারে না। অপরাধপ্রবণতা অনেক অনেক কম ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। মানুষের আচার-আচরণ, নৈতিকতার অনুশীলন পারস্পরিক সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত বিরাজ করে। বিভিন্ন অস্থিরতা হ্রাস পায়।

মানুষ নিজেকে চেনবার, জানবার, বিবিধ সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত হওয়ার ও বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায়। সে আরও সামনে এগিয়ে যায়। ফলে সমাজব্যবস্থা আরও উন্নত হতে থাকে। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ হয় ও প্রত্যেকে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে। সুতরাং একুশের চেতনা তখনই সার্থক হবে, যখন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে।