বিশ্বায়নের যুগে অন্য সংস্কৃতির আচার-উপাচারে সমাজ প্রভাবিত হবেই

১৯৩৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রাদেশিক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘একদিন কলকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী, সেখানে বসল বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিককালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।

এই উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কী বিজ্ঞানে, কী সাহিত্যে সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্ব মানবচিত্তের সঙ্গে প্রশস্ত মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ততর হয়েছে।’

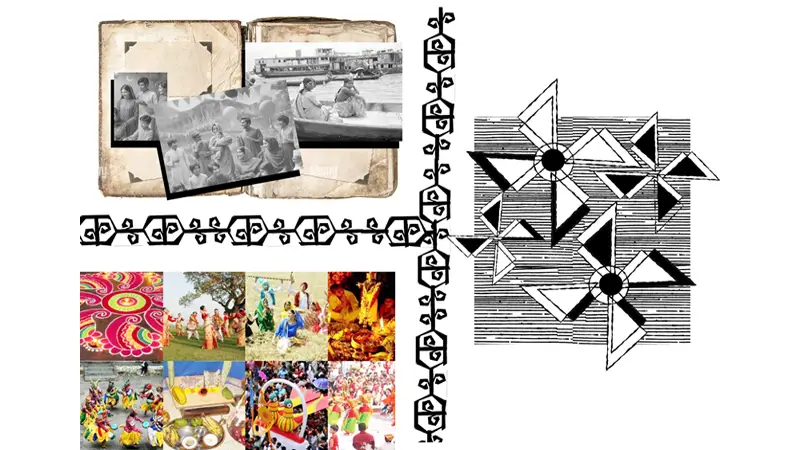

সব হয়েছে সময়ের দাবি মেনে। আজ যা স্বাভাবিক এক সময় তাই ছিল কষ্টকল্পিত। রবীন্দ্রনাথ এ ভাষণ দিয়েছিলেন গত শতকের ত্রিশের দশকে। কলকাতা তখন পুরোদস্তুর শহর। ঢাকার অবস্থা তখন কেমন ছিল? লেখক ও নাট্য গবেষক সাঈদ আহমেদের ত্রিশের দশকে ঢাকার ঈদ উৎসবের বর্ণনা থেকে কিছুটা হলেও সে চিত্র পাওয়া যায়- ‘পায়জামা আর পাঞ্জাবি ছিল সকালের ড্রেস।

একটু বেলা গড়ালেই স্ট্রেইট প্যান্ট, শর্ট শার্ট আর টমি বয় জুতা পরে ঘুরতে যেতাম রায়সাহেব ব্রিজে। সেখান থেকে ফুফুর বাড়ি হয়ে সালামি পকেটে পুরে বোস কেবিনে চপ কাটলেট খাওয়ার স্মৃতি এখনো চোখে ভাসছে। বোস কেবিন রূপমহল সিনেমা হলের পাশেই ছিল। এখন উঠে গেছে। আগের দিন একটা আবশ্যিক পর্ব ছিল চুল কাটা। আজকালকার ছেলেরা যেমন রাহুল কাটিং, শাহরুখ কাটিং চুল ছাঁটে।

আমাদের সময় চালু ফ্যাশন ছিল দীলিপ কাটিং। তখন দীলিপ কুমারের হেয়ার স্টাইল ফলো করত ছেলেরা। চুল কাটার আরেকটা ফ্যাশন ছিল দশ আনা-ছয় আনা। সাইডে ছয় আনা আর সামনে দশ আনা। অর্থাৎ সামনে বড় আর চারপাশে ছোট চুল। ত্রিশের দশকে ঢাকা খুব বড় শহর ছিল না। একদিকে বুড়িগঙ্গার সদরঘাট থেকে অন্যদিকে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন। আরেক দিকে নবাবগঞ্জ থেকে লোহারপুল গে-ারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই এলাকার ভেতরই ঘনবসতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোর্ট-কাছারি, নবাব-আমলা সবাই বসবাস করতেন।...শ’খানেক মোটরগাড়ি ছিল ঢাকায় আর যানবাহনের মূল উৎস ছিল ঘোড়ার গাড়ি। রিক্সার কোনো বালাই ছিল না। বর্তমান গুলিস্তান, স্টেডিয়াম, মতিঝিল প্রায় সবটাই ময়দান আর ময়দান ছিল।’

মনে হয় ঈদই ছিল সে সময় শহর ঢাকার প্রধানতম উৎসব। আর পূজা। শুধু ত্রিশের দশক কেন, তারপরও কয়েক দশক ঢাকা শহরে উৎসব ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। এ চিত্রে পরিবর্তন আসে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘বিদেশী বাণিজ্যের হাট’ বসার পর। এখন বৈশাখ, ফাল্গুনের প্রথম দিন উৎসবে উদ্ভাসিত হয়। এ উৎসবে মগ্ন বাঙালির দৃশ্যকল্পটি বাজার অর্থনীতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিক্ষিপ্ত দোলাচলে অনেকখানি ভরসা জোগায়।

হিন্দি-বাংলা সিরিয়াল, বহুজাতিক পণ্যের বিজ্ঞাপন, বিশ্লেষণ ও বিস্তার যে সাংস্কৃতিক উপনিবেশ তৈরি করেছে তার দুর্ভেদ্য দেওয়াল ভাঙার শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে নিজেদের ঐতিহ্যময় উৎসবের ঘন ঘন উদ্যাপন। বৈশাখ ও বসন্ত উদ্যাপনের ব্যাপ্তি সেই ভরসার জায়গাটিকে অনেক বেশি স্পষ্ট করেছে। সর্বজনীন রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শহরের কেন্দ্র থেকে প্রান্তে।

সাতচল্লিশের পর জাতীয়তাবাদী চেতনা দানা বাধতে বাধতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম অনিবার্য করেছিল, সে রাষ্ট্র মধ্য বয়সে পৌঁছলেও তার শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো বিকট রকম বিশৃঙ্খলা। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, যেখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আরবিও শেখানো হয়, মধ্যবিত্ত মা-বাবার অনেকেই পরম নির্ভরতায় সন্তানের নাম লেখান সে স্কুলে।

সম্পন্ন শহুরে মধ্যবিত্তের একাংশের ঝোঁক এখন এদিকে। সংকট ঠিক কিসের তা পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও এটুকু বলা যায়, এখন জটিলতার পরত এত বেশি যে, সঠিক শিক্ষা ও যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণী ক্ষমতা না থাকলে সমস্যার শিকড় চিহ্নিত করা কঠিন।

মধ্যবিত্ত সব সময় দোদুল্যমান। কখন কোনদিকে দুলবে অনেক সময় আগে থেকে বোঝা সম্ভব হয় না। এই দোদুল্যমানতাকে পুঁজি করে এ অঞ্চলে অনেক বড় বড় নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে। মধ্যবিত্ত এখন নানা বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন। এই বিভ্রান্তির বিচ্ছিন্ন সুতাগুলোয় ঐক্যের ঝঙ্কার তুলতে সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতাকে লালন করা জরুরি। যদিও অসুস্থ অর্থনীতির দৌরাত্ম্যে বাস করে সাংস্কৃতিক সুস্থতা আশা করা অবান্তর।

পয়লা বৈশাখ বা পয়লা বসন্ত নিজস্ব দর্পণে মুখ দেখার ভরসা জোগায় বলেই এ দুইয়ের আবেদন এত বেশি।

বৈশাখ কিংবা ফাল্গুনের উদ্যাপন সামন্ত সমাজে এভাবে হতো না, এখন যেভাবে হয়। এই শহুরে আয়োজনের পেছনে বাণিজ্যিক কারসাজি রয়েছে ঠিকই, তবে সেখানেও নিজস্ব বাণিজ্যের পরিসর অনেক বেড়েছে। বসন্ত উদ্যাপন, ভালোবাসা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারিÑ পর পর এ তিন উৎসবে শুধু ফুল ব্যবসায়ীরাই ব্যবসার টার্গেট করেন কোটি কোটি টাকা।

পোশাক, এক্সেসরিজ, কসমেটিক্স- ব্যবসায়ীদের মুনাফার হিসাবও নিতান্ত কম নয়। লেনদেনের এ পুরো প্রক্রিয়ার অংশীদার দেশীয় ব্যবসায়ীরা। এটাও এ উৎসবের অন্যতম দিক। ঈদ-পূজায় ভারতীয় পণ্যের ভিড়ে কোণঠাসা হয়ে মার খান দেশী পোশাক উৎপাদন ও বিপণনকারীরা। ফাল্গুন ও বৈশাখে এ উৎপাত থেকে তারা মুক্ত।

বিশ্বায়নের যুগে অন্য সংস্কৃতির আচার-উপাচারে সমাজ প্রভাবিত হবেই। তবে এর সব কিছুকে নাক সিঁটকে এড়িয়ে যাওয়া আধুনিকতার পরিপন্থি। অন্য সংস্কৃতির কতটুকু নেব, কতটুকু নেব না সে বোধ অর্জনের জন্যও নিজের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থাবান থাকা জরুরি। নিজের শিকড় শক্ত না হলে বিশ্বনাগরিক হওয়া দূরের কথা সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তু হয়ে আত্মপরিচয়ের সংকটে পথ হাতড়ানোর দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হয়।

আজকের দিনে মানুষের কাজের ব্যস্ততায় বিচ্ছিন্নতা বাড়ে। বিচ্ছিন্নতার সুতাগুলো জোড়া দেয় উৎসব। ভিন্ন রূপে ফিরেছে পালাপার্বণ। এখন উৎসবের অভাব নেই জীবনে। কৃষিনির্ভর সমাজে পার্বণের ছুঁতোয় দেখা হতো একের সঙ্গে অন্যের। বিনিময় হতো মনের ভাব। উৎসবকে কেন্দ্র করে এখনো তাই হয়। তবে তা নাগরিক ফর্মে। মিউজিক থেকে ফ্যাশন ট্রেন্ড, কিচেন থেকে টেলিভিশনÑ সবখানে লেগেছে তার ছোঁয়া।

ফেস্টিভ মুড এসেছে নগর জীবনে। সিনেমা, নাটক, সংগীত, ফ্যাশন, রূপ, রেসিপি, ইন্টেরিয়র কী নেই সেখানে! দর্শকের এক বড় অংশের ফ্যাশন ট্রেন্ডও সেট করছে টেলিভিশন। সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকারা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ফ্যাশন আইডল। ব্যবসায়ীরা চটজলদি চালু সিরিয়ালের হিট নায়িকার নামে শাড়ি-গয়নার পসরা সাজিয়ে ফেলেন। দারুণ কাটতি দেখা দেয়। দেশীয় বুটিক শপের কর্ণধাররা ভরসা করেন রুচিশীল ক্রেতার ওপর।

ফ্যাশন ক্যাটালগ দেখে বুটিক শপে ছোটার ক্রেতাও কম নয়। নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্টে বিশ্বাসীরা ওখানেই ভিড় জমান বেশি। আরেক দলের উৎসবে তো থাকেই ব্যান্ডের গানÑ সঙ্গে নাচ, স্পেশাল ডিনার, লং ড্রাইভ বা বন্ধুর আড্ডায় সফট ককটেল পার্টি।

এখন শহর বেড়েছে, মানুষ বেড়েছে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে। উৎসবের ধরনও বদলেছে। সুদূর আমেরিকার ডালাস থেকে কিংবা কানাডার টরন্টো থেকে প্রবাসী ছেলেমেয়েরা মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিন শুরু করে। দিনে আরও কয়েকবার কথা হয় তাদের। শেয়ার হয় আনন্দ।

শরীরী উপস্থিতি না থাকলেও বিশ্বময় ছড়িয়ে যায় প্রাণের আনন্দ। দেশের সীমানা সে তো ভৌগোলিক। জীবনে আনন্দ-বেদনার টেক্সট এখন অনেকটাই ওয়েবে। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণÑ সবখানে ছড়িয়ে গেছে তা।

হারিয়ে যাওয়া উৎসব নিয়ে হতাশা বা স্মৃতি তর্পণ সেকালের তথ্যই দিতে পারে শুধু, সেখানে ফেরার উপায় নেই, প্রয়োজন তো নেই-ই। সত্যি বলতে বাস্তব জীবনে অন্য কোনো মাত্রা নেই তার। উৎসবের আনন্দ আগের মতোই আছে। আগের প্রজন্মের কাছে তার পাঠ ছিল এক রকম এ প্রজন্মে তা বদলে যাবে সেই তো স্বাভাবিক। পরিবর্তনকে ধারণ করে চলাই জীবনের লক্ষণ।