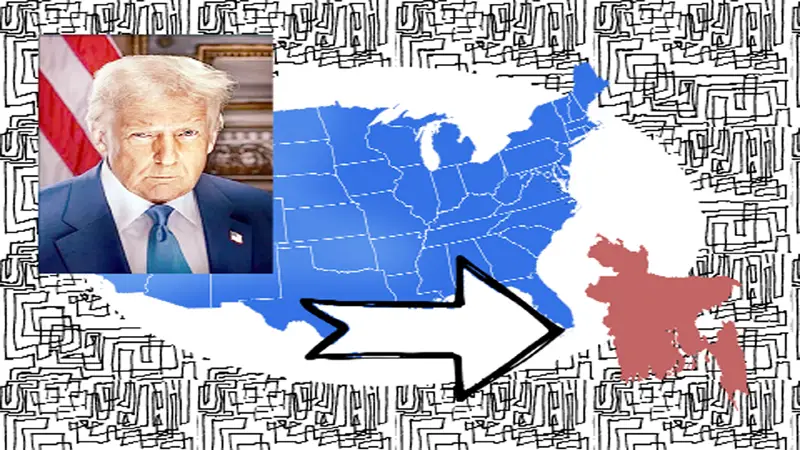

ক্ষমতায় বসার প্রথম দিনেই বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বব্যাপী সব ধরনের বৈদেশিক সহায়তা স্থগিত করে দিয়েছেন। দেশটির অনেক সংস্থা ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে হঠকারী ও অমানবিক আখ্যা দিয়ে বলেছে, প্রেসিডেন্টের এই নীতি তার ‘মাথা গরম ও ব্যবসায়ী’ মানসিকতা তুলে ধরেছে। সে যাই হোক, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বজুড়ে বিশেষত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশগুলোতে ব্যাপক আলোচনা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে এবং মার্কিন অর্থায়নের অনেক প্রকল্প ও কার্যক্রমে সৃষ্টি করেছে অনিশ্চয়তা। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের হোম অফিস, আগাম ছাঁটাই নোটিস অথবা তাৎক্ষণিক ছাঁটাইয়ের নির্দেশনা দিয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রেখেছে। একই সঙ্গে মার্কিন সহায়তার সুবিধাভোগী লাখ লাখ মানুষ ক্ষতি ও অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের প্রভাব ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দেশে পড়তে শুরু করেছে। মার্কিন বৈদেশিক সহায়তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রভাব বিস্তার, মিত্র রাষ্ট্রগুলোর স্থিতিশীলতা রক্ষা ও মানবিক সংকট মোকাবিলা। এই নীতিতে সহায়তা খাতে রয়েছে উন্নয়ন সহযোগিতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামরিক সহায়তা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় দারিদ্র্য হ্রাস, রোগ প্রতিরোধ, খাদ্যনিরাপত্তা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ভূরাজনৈতিক স্বার্থে সামরিক সাহায্য ও কূটনৈতিক অনুদানও দেশটি দিয়ে থাকে। বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে কিছুটা হলেও বেকায়দায় ফেলবে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, মার্কিন বৈদেশিক সহায়তা কমপক্ষে অর্ধেকে নেমে আসবে ধরে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব দেশ ও প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত ‘ড্যামেজ কন্ট্রোল’ কৌশল নিতে হবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে, আগামী ৯০ দিনের জন্য সব মার্কিন বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচি সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যেসব বৈদেশিক সহযোগিতা স্থগিত করা হয়েছে, তা বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা খতিয়ে দেখা হবে এবং সন্তুষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ফের আগের গতিতে চলবে। ২০২৪ সালে দেশটি এই খাতে বিশ্বব্যাপী ৭০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, যার কিছু অংশ পেয়েছে বাংলাদেশও। ১৮০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২০ নম্বরে এবং সব মিলিয়ে পেয়েছে প্রায় ৪৯০ মিলিয়ন ডলার। ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ইউএসএইড) পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, অংশীদারি চুক্তি, কার্যাদেশ, অনুদান, সমবায় চুক্তি ও অন্যান্য সহায়তা স্মারকের অধীনে সম্পাদিত যে কোনো কাজ অবিলম্বে বন্ধ অথবা স্থগিত করা হচ্ছে। এখন দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে মার্কিন সহায়তার মূল উদ্দেশ্য, কার্যকরতা ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে। এরপর ট্রাম্প সরকার ৮৫ দিন পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে।

১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও দ্বিপক্ষীয় সহায়তা চুক্তির আওতায়, যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত গণতন্ত্র ও সুশাসন, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসহ বিভিন্ন খাতে ৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি সহায়তা প্রদান করেছে। এই সহায়তা মূলত ইউএসএআইডি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) মাধ্যমে পরিচালিত হয়। জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের মতো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমেও বিভিন্ন দেশে সহায়তা দিয়ে থাকে দেশটি, যা মূলত ব্যয়িত হয় খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষি, গণতন্ত্র মানবাধিকার ও শাসন, পরিবেশ ও জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও রোহিঙ্গা শরণার্থী খাতে। এই সহায়তার আওতায় বাংলাদেশে প্রান্তিক মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি ও জলবায়ু সহনশীল কৃষিপ্রযুক্তি উন্নয়ন রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে ২৩টি জেলায় এ সংক্রান্ত প্রকল্প চলমান। সুশাসন ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে ইউএসএইডের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সরকারের প্রতি নাগরিকদের আস্থা বৃদ্ধি ও মানবাধিকার রক্ষা সহায়ক উদ্যোগ রয়েছে। পরিবেশ ও জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা উন্নয়নের কাজও করা হয় মার্কিন অর্থায়নে। এ ছাড়া মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত, যক্ষ্মা-এইচআইভি এইডসের মতো সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্যও বেশকিছু প্রকল্প রয়েছে। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে যে প্রায় ৪৯০ মিলিয়ন ডলার উন্নয়ন সাহায্য প্রদান করেছে, তার মধ্যে মানবিক সাহায্য ১৯০ মিলিয়ন ডলার, সুশাসন ৯৯, কৃষি ৫১, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা ৪৯, পণ্য সাহায্য ৩৪, শিক্ষা ২৮, প্রশাসনিক খরচ ১৫, অন্যান্য ১৫ মিলিয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ৩.৬ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি খাতে ২ মিলিয়ন ডলার ছিল। এর আগে দেশটির পক্ষ থেকে ২০২১ সালে ৫০ কোটি ডলার, ২০২২ সালে ৪৭ এবং ২০২৩ সালে ৪৯ কোটি ডলার সহায়তা পেয়েছে বাংলাদেশ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন নির্দেশনার ফলে এখন এসব অনেক সহায়তা বন্ধের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবিলা, জলবায়ুসহ বিভিন্ন প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য খাতের পিইপিএফএআর (এইচআইভি-এইডস) কর্মসূচি বন্ধ হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটেও বাংলাদেশকে বড় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যা এখন কমে যেতে পারে। এ ছাড়া বাংলাদেশে সামরিক সহায়তা পুরোটাই বন্ধ হতে পারে।

বাংলাদেশে মার্কিন বৈদেশিক সহায়তায় সবচেয়ে বেশি কাজ করে থাকে বাংলাদেশের অন্যতম বড় এনজিও ব্র্যাক, যার মাধ্যমে পরিচালিত ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট রয়েছে কয়েক হাজার কর্মী এবং ৩৫ লাখ সুবিধাভোগী। ট্রাম্পের আদেশের ফলে এসব প্রকল্প সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে সংস্থাটি। ব্র্যাক তার এ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আপাতত হোম অফিস করার নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসীন হওয়ার পর গত ১১ ডিসেম্বর অতিরিক্ত সহায়তা হিসেবে ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-আমেরিকা মৈত্রী প্রকল্পের আওতায় ১৮টি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাকে বা এনজিওকে প্রথম বছরে (২০২৪ অর্থবছর) মোট ৭.৫ মিলিয়ন ডলার (৮৯ কোটি ৬৫ লাখ টাকা) অনুদান দেওয়া হয়। পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি খরাপ্রবণ রাজশাহী ও রংপুর, হাওড় অঞ্চল যেমনÑ সিলেট ও সুনামগঞ্জ এবং উপকূলীয় খুলনা ও বরিশালের স্থানীয় এনজিওগুলোর উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কথা ছিল কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের মতো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে এসব সংস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এখন ট্রাম্পের নির্দেশনার ফলে এসব এনজিওর কার্যক্রমে ঘোর অনিশ্চয়তা ও স্থবিরতা নেমে এসেছে। এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় এই তিন মাসে, তাতে তো সমস্যা হবেই। যদি পর্যালোচনার পরে আবার শুরুও হয়, তাতেও এনজিওসহ সামগ্রিকভাবে চাপ তৈরি হবে। এ রকম আরও অনেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সব মিলিয়ে বলা যায়, ট্রাম্পের আদেশে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বেশকিছু প্রকল্প যেমন- রোগ প্রতিরোধ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে, জীবনরক্ষাকারী ওষুধ ও সরঞ্জামের প্রাপ্যতাও কমে যাবে। ইতোমধ্যেই ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) এক হাজারের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের চিঠি দিয়েছে। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী ইউএসএআইডির অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে কাজ করেন। ফলে যক্ষ্মা, ডায়রিয়া ও এইডস নির্মূলে চলা বেশকিছু কার্যক্রম পড়েছে হুমকির মুখে। কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা খাতে আর্থিক সহায়তা বন্ধ হলে খাদ্য উৎপাদন ও কৃষকদের জীবিকায়ন কিছুটা হুমকির মুখে পড়বে। পরিবেশগত প্রকল্পগুলোর স্থবিরতার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে। সুশাসন ও গণতন্ত্রের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বন্ধ হলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। এমন এক প্রেক্ষাপটে ৯০ দিন পর বাংলাদেশে মার্কিন বৈদেশিক সহায়তার বিষয়টি কেমন হতে পারে, তা নিশ্চিত করে না বলা গেলেও ধারণা করা যায়, এই সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং সে আলোকে বাংলাদেশকে এখন থেকেই চিন্তাভাবনা করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে বৈদেশিক সহায়তা নীতিতে পরিবর্তনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশাল বা ব্যাপক প্রভাবের আশঙ্কা কম হলেও বেশকিছু কার্যক্রমে যে ছন্দপতন ঘটবে, সেটি অনস্বীকার্য। এমনিতেই অনেক দিন অতীতের তুলনায় বাংলাদেশে বৈদেশিক সহায়তা কমার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে নিট বৈদেশিক সহায়তা কমেছে ৩৫ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ৭৫০ কোটি ৬০ লাখ ডলারের নিট বৈদেশিক সহায়তা এসেছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ৮৪৮ কোটি ১৬ লাখ ৬০ হাজার ডলার। অর্থাৎ ১ বছরের ব্যবধানে নিট বৈদেশিক সহায়তা কমেছে ১১ দশমিক ৫০ শতাংশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তা বন্ধের আগাম ঘোষণা দিয়েছে সুইজারল্যান্ডের সরকারও, যা কার্যকর হবে ২০২৮ সালের পর। সুইস পার্লামেন্ট ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাজেট থেকে ১১ কোটি সুইস ফ্রাঁ (১২ কোটি ১০ লাখ ডলার) কাটছাঁট করায় ২০২৬ থেকে ২০২৮ সাল নাগাদ আর্থিক পরিকল্পনা থেকে ৩২ কোটি ১০ লাখ সুইস ফ্রাঁও বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুইস সরকার। এর ফলে দ্বিপক্ষীয়, অর্থনৈতিক ও বিষয়ভিত্তিক সহযোগিতার পাশাপাশি বহুপক্ষীয় কর্মসূচিতে ভবিষ্যতে প্রভাব পড়বে। তবে আশার কথা হচ্ছে, সর্বোচ্চ আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী জাপান তার সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, বিদেশী সহায়তা ক্রমশ কমে যাচ্ছে নানাবিধ কারণে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ধাক্কা, বাংলাদেশ সরকারের জনখাতে ব্যয় কমিয়ে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের চেয়ে বিদ্যমান ঋণ পরিশোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের অক্ষমতা, আর্থিক খাত সংস্কার বা ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতি নিশ্চিত করতে না পারা, ঋণ ও অনুদানের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া, উন্নয়ন সহযোগীদের আফ্রিকা মহাদেশে মনোযোগ বৃদ্ধি করা, দেশীয় এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অধিক জড়িয়ে পড়া, সরকারি প্রশাসনের ওপর বিশ্বাসের ঘাটতি এবং সর্বোপরি বৈদেশিক সহায়তার অর্থের কার্যকর ব্যবহারে ব্যর্থতা প্রভৃতি।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদী বিশ্বে কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানই মুফতে বা ফ্রিতে কোনো কিছু দেয় না। ধনী প্রতিষ্ঠানগুলো একচেটিয়া মুনাফার অর্থের কিয়দংশ দান-ধ্যান বলে দরিদ্র দেশগুলোকে দিলেও মূলে থাকে পণ্যের প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ। প্রভাবশালী দেশ সহায়তা করে জল-স্থল-আকাশ ও মাটির তলে সম্পদে ভাগ বসাতে। এ দৃষ্টিতে এ ধরনের সহায়তা যত দ্রুত বন্ধ হয়, ততই মঙ্গল। তা ছাড়া স্বীকার করি না-করি, বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে দরিদ্র দেশের চক্রেই পড়ে আছে, কিন্তু কাগজেকলমে স্বল্পোন্নত দেশের তকমা পেয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ না চাইলেও এবং যোগ্যতা না থাকলেও মধ্য আয়ের দেশের তালিকায় প্রবেশ করবে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ ও সংস্থার দেওয়া বৈদেশিক সহায়তার অধিকাংশই হ্রাস অথবা বন্ধ হয়ে যাবে। বিষয়গুলো মাথায় রেখে বাংলাদেশকে এখনই জরুরি ভিত্তিতে যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিয়ে নিজের অর্থায়নেই বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে নিতে হবে। এ জন্য কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন করে ডিজিটাল ট্যাক্স ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, কর জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব আদায় বাড়াতে নতুন করদাতা সংযোজন ও করনীতির সংস্কার করতে হবে, বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যবসা পরিবেশের উন্নতির জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতি কমিয়ে বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ করতে হবে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও বাণিজ্য সুবিধা সম্প্রসারণে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে, স্থানীয় উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে বহুমুখী রপ্তানি বাজারে পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি-কৃষিপণ্য-ওষুধের মতো খাতের প্রসার ঘটাতে হবে, সস্তা পণ্য উৎপাদন বাদ দিয়ে রপ্তানিযোগ্য পণ্যে মূল্য সংযোজন বাড়াতে হবে, উন্নয়ন প্রকল্পের দক্ষ বাস্তবায়নে প্রশাসনের অদক্ষতা ও দুর্নীতি হ্রাস এবং সময়মতো যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অবকাঠামো উন্নয়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলকে উৎসাহিত করতে হবে, বিশ্বব্যাংক-এডিবি-আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুযোগ তৈরি করতে হবে, অভ্যন্তরীণ ঋণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি কমিয়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করতে হবে, উচ্চ সুদের বিদেশী ঋণের পরিবর্তে স্বল্প সুদের দেশীয় ঋণের ওপর জোর দিতে হবে, দক্ষ জনবল তৈরিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিতে হবে পরিকল্পিত উদ্যোগ।

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়