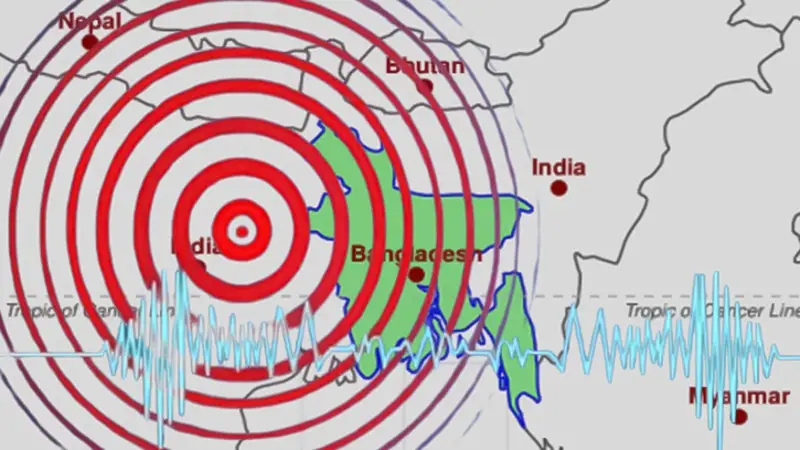

বাংলাদেশও ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে

বড় ভূমিকম্পনের মুখোমুখি হবে দেশ? তার আশঙ্কা কতটুকু। কিভাবেই বা মোকাবিলা করা সম্ভব! দেশে বারবার মৃদু ভূমিকম্প জনগণের মনে এমনই প্রশ্ন তৈরি করছে। শুক্রবার প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও বড় বড় ভবনের ধ্বংসস্তূপ দেশের মানুষের মধ্যে নতুন করে আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও ঘনবসতির কারণে দেশে বড় কোনো ভূকম্পন হলে ঢাকা যে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা সবারই জানা।

নতুন করে সরকারি সংস্থা ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চল উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে রাজধানী ঢাকা বরাবরই উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। বড় ধরনের ভূমিকম্পে এখানে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হবে।

সাত মাত্রার বেশি ভূকম্পনে এই নগরের ৮০ শতাংশ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে ভূমিকম্পের সময় অ্যালার্ট সার্ভিস চালু করা ও মহড়ার বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তাতে কিছু হলেও ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব বলেও মত দিয়েছেন তারা।

ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশ তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে থাকার কারণে এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের আশঙ্কা অনেক বেশি। দুইটি প্লেটের (ভারত ও বার্মা) সংযোগ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সেটি সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ হাওড় ও মেঘনা নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে গেছে। এর পূর্ব প্রান্তটি বার্মা প্লেট ও পশ্চিম প্রান্তটি ইন্ডিয়ান প্লেট। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দুইটি প্রধান ভূমিকম্পের উৎস রয়েছে। একটি হচ্ছে ডাউকি ফল্ট। এই অংশে বড় বড় ভূমিকম্প হয়ে সঞ্চিত শক্তি বের হয়ে গেছে।

কিন্তু পূর্বপ্রান্তে গেল ৫০০ বছরে কোনো ভূমিকম্পের নজির নেই। পূর্বপ্রান্তটা বড় ভূমিকম্পের উৎসে পরিণত হয়েছে। যেখানে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সমতলে যেটি অবস্থিত সেটাকে সাবডাকশন অঞ্চল বলা হয়। সেখানে প্লেটের পরস্পরমুখী যে গতি, তা পরিমাপ করে দেখা গেছে, আট মাত্রার অধিক ভূমিকম্পের শক্তি জমা হয়ে আছে। যে কোনো সময় এই ভূমিকম্পটি ঘটতে পারে। সেটি একবারেও হতে পারে, আবার ধীরে ধীরেও হতে পারে।

মিয়ানমারে সাগাইং ফল্ট লাইনে শুক্রবার ছয়টি ভূমিকম্প আঘাত হানে। যা আশপাশের সব শহরের জন্যই কঠিন সতর্কবার্তা। সাগাইং ফল্ট ইন্দো-বার্মা সাবডাকশন জোনের অংশ, যেখানে বাংলাদেশও অবস্থান করছে। মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের ভূমিকম্পগুলোর মাত্রা ৪.৫ থেকে ৭.৭ পর্যন্ত ছিল, যা বিভিন্ন ভবনের ক্ষতি করেছে এবং শনিবার সকাল পর্যন্ত ৭০০ জনেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে।

ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, এই ভূমিকম্প ইন্দো-বার্মা সাবডাকশন জোনে ঘটেছে। সেখানে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শক্তি জমা হচ্ছে এবং আমরা আশঙ্কা করছি, ওখানে ৯ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হতে পারে।

এ বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদ ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার জনকণ্ঠকে বলেন, সাবডাকশন জোনে যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত রয়েছে সেটি নিশ্চিত, ভূমিকম্প হবে সেটিও নিশ্চিত। তবে কবে হবে সেটি আমরা জানি না। ইতিহাস বলে এখানে হাজার বছরের মধ্যে বড় ভূমিকম্প হয়নি। এখানে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি আজও হতে পারে আবার আগামী ৫০ বছরের মধ্যেও হতে পারে।

তিনি বলেন, এখন যে ছোট ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে, সবই সাবডাকশন অঞ্চলের মধ্যে। আগে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ, আড়াইহাজারে ৪ দশমিক ২ ও ৪ দশমিক তিন মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। এগুলো বড় ভূমিকম্প হওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে। এখানে যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে তার বের হওয়ার চেষ্টা বা প্রবণতা ইঙ্গিত করে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুবায়েত কবির জানান, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ২৮টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪১ এবং ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪-তে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই বেশকিছু ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের ভূমিকম্পন পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। তবে তথ্য বলছে, ভূমিকম্পের সংখ্যাও বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, এই অঞ্চলে খুবই মৃদু ভূমিকম্প নিয়মিত হয়। তবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, গত দশকে বাংলাদেশের ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে ৪ মাত্রার বেশি শক্তিশালী ৫৫০টি ভূমিকম্প হয়েছে।

বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পুনরাবৃত্তির কাল ১২৫ থেকে ১৭৫ বছর এবং ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ২৫০ থেকে ৩০০ বছর। ১৭৬২ সালে চট্টগ্রামে ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্প, ১৮৬৯ সালে চাছাড়ে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প, ১৮৮৫ সালে ৭ মাত্রার বঙ্গ ভূমিকম্প, ১৮৯৭ সালে ৮.৭ মাত্রার ভারতের বিশাল ভূমিকম্প, ১৯১৮ সালে শ্রীমঙ্গলে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প, ১৯২৩ সালে দুর্গাপুরে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প এবং ১৯৩০ সালে ধুবরিতে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘কাজেই, বড় ধরনের ভূমিকম্পের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।’

উচ্চ ঝুঁকিতে ঢাকা ॥ ভূতাত্ত্বিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অর্থনৈতিক কর্মকা-ের কারণে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ঢাকা আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে, ভূমিকম্পের উচ্চঝুঁকিতে রয়েছে এমন শীর্ষ ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণ, অপ্রশস্ত সড়ক অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাবই এ ঝুঁকি তৈরি করেছে। মাঝারি থেকে প্রবল মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়ার শঙ্কায় পড়বে রাজধানী।

হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এইচবিআরআই) এক গবেষণা বলছে, ঢাকায় যত কংক্রিটের ভবন বিদ্যমান তার ৫৬ দশমিক ২৬ শতাংশ রয়েছে ভূমিকম্পের উচ্চঝুঁকির মধ্যে। মাঝারি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ৩৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ ভবন। রিখটার স্কেলে ৪ বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্পে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে এসব ভবন। আর তুরস্ক ও সিরিয়ায় গত বছর যে মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে, তাতে ঢাকার ৮০ শতাংশ ভবন ধসে পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তারা।

বড় ধরনের ভূমিকম্পে ধসে পড়ার উচ্চঝুঁকি রয়েছে, এমন ভবনের পরিমাণ ১৮ দশমিক ৯২ শতাংশ। এসব ভবনকে ‘ই’ ক্যাটাগরিতে চিহ্নিত করা হয়েছে এইচবিআরআইয়ের গবেষণায়। ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে ধসে পড়ার মাঝারি ঝুঁকিতে রয়েছে ২১ দশমিক ৬২ শতাংশ ভবন। ক্ষতি হলেও ধসে পড়বে না এমন ভবনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। এমন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের পরিমাণ ৪৩ দশমিক ২৪ শতাংশ।

ফায়ার সার্ভিসের সতর্কতা ॥ মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের মতো বাংলাদেশেও একই মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চল উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। শনিবার এক সতর্কবার্তায় ফায়ার সার্ভিস জানায়, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে পর পর দুইটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প দুইটির মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭ দশমিক ৭ ও ৬ দশমিক ৪।

এতে দেশ দুইটি বেশ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশেও একই মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষত চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চল উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য সব পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ ও সচেতনতা তৈরির আহ্বান জানিয়ে বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

নির্দেশনায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০ অনুযায়ী ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন নির্মাণ, ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরানো ভবনগুলোর সংস্কার ও শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সব বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নি-প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা, ইউটিলিটি সার্ভিস, যেমন: গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের লাইন ঠিকঠাক আছে কি না তা নিশ্চিত করা, ভূমিকম্প চলাকালীন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পর্যায়ে বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত মহড়া অনুশীলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা, জরুরি টেলিফোন নম্বর যেমন ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, হাসাপাতাল ও অন্যান্য জরুরি নম্বর ব্যক্তিগত পর্যায়ের পাশাপাশি সকল ভবন বা স্থাপনায় সংরক্ষণ করা এবং তা দৃশ্যমান স্থানে লিখে রাখা, ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দুর্যোগকালীন কার্যকর ভূমিকা রাখার পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সরঞ্জামাদি, যেমন: টর্চলাইট, রেডিও (অতিরিক্ত ব্যাটারিসহ), বাঁশি, হাতুড়ি হেলমেট/কুশন, শুকনা খাবার, বিশুদ্ধ পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী, ফার্স্ট এইড বক্স, শিশু যতেœর সামগ্রী ইত্যাদি বাসা-বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভূমিকম্প মোকাবিলায় সবাইকে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। যে কোনো প্রয়োজনে অধিদপ্তরের মিডিয়া সেল নম্বর: ০১৭২২৮৫৬৮৬৭, হটলাইন নম্বর: ১০২ এবং ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

অ্যাপ ও মহড়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ॥ বড় কোনো দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, নগরায়ণ যেহেতু রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সে কারণে জনগণকে আরও বেশি সচেতন করা উচিত। এর জন্য মোবাইল অ্যাপভিত্তিক এলার্ট সার্ভিস ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মহড়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। জনকণ্ঠকে তিনি বলেন, আতঙ্ক না ছড়িয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

আতঙ্কে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বাড়ে। এখন দরকার মহড়া। ঢাকা শহর বা নগরগুলোয় ওয়ার্ডভিত্তিক নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করতে হবে। প্রতি বছরে একবার করলেও হবে। এটি একটি ভালো কলাকৌশল। এর মাধ্যমে জনগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। এর ফলে অনেকক্ষেত্রে ভূমিকম্পের সময় সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব।