ইতিহাসের অংশ হওয়া সেই নক্সীকাঁথা

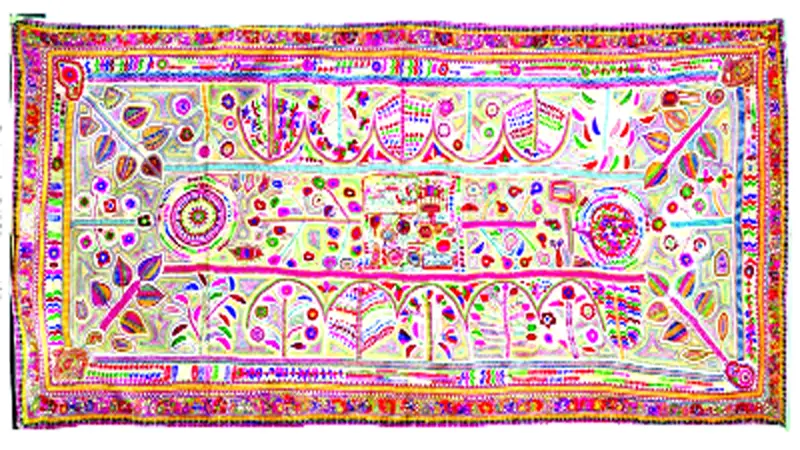

হাতে লেখা বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানগ্রন্থে দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি নক্সীকাঁথার পুস্তানি ব্যবহার করা হয়েছিল। সংবিধানগ্রন্থটি উল্টালে প্রথম জোড়া পাতায় নক্সীকাঁথার ছবি দৃশ্যমান হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে অজুত সীমাবদ্ধতার মাঝেও অভিনব এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। কী করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল- তা আজও বিস্ময়। নেপথ্যের সেই কাহিনী অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে চমকপ্রদ আরও তথ্য।

অনেকে জানেন না, সংবিধানের অংশ হওয়া কাঁথাটি এখনো আছে এবং পরম যতেœ সংরক্ষিত হচ্ছে। সংবিধানের সঙ্গে নক্সীকাঁথা জুড়ে দিয়ে বাঙালির শেকড়, জনসংস্কৃতি ও লোকচেতনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়েছিল। একইভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছিল, বাঙালি গ্রামীণ ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েই এগিয়ে যাবে। সেই বার্তা এখনো দিয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের অংশ হয়ে টিকে থাকা নক্সীকাঁথাটি।

১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি। কমিটির সভাপতি ছিলেন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। একই বছরের ১২ অক্টোবর ড. কামাল সংবিধান বিল গণপরিষদে উত্থাপন করেন। ৪ নভেম্বর বিলটি পাস হয়। এর পরই শুরু হয় হাতে লেখা সংবিধানগ্রন্থ প্রকাশের কাজ।

প্রচলিত রীতি ও ঐতিহ্য মেনে সংবিধানের প্রথম কপিটি হাতে লেখার সিদ্ধান্ত নেয় বঙ্গবন্ধু সরকার। স্পষ্ট, সুন্দর লেখা এবং এর সঙ্গে মিল রেখে অঙ্গসজ্জা করার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে। কিংবদন্তি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন অনুজ শিল্পীরা।

জানা যায়, সংবিধানের প্রতিটি পাতা লেখা হয়ে যাওয়ার পর তাতে অলঙ্করণের কাজ করতেন শিল্পীরা। শিল্পাচার্য নিজেও কিছু ড্রইং করেন। এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য। একই চেতনার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে সংবিধানগ্রন্থের পুস্তানিতে। এতে সরাসরি নক্সীকাঁথার ছবি ব্যবহার করে নতুন এক ইতিহাস রচনা করে বাংলাদেশ।

পুস্তকের পুরু ও শক্ত কাগজে তৈরি অমুদ্রিত প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠাকে পুস্তানি বলা হয়। এর সঙ্গে বইয়ের মলাট আটকানো থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানগ্রন্থের আকার ছিল ১৮ বাই ২৩ ইঞ্চি। এর প্রথম জোড়া পাতায় বিচিত্র কৌশলে নক্সীকাঁথার ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। জানা যায়, ছবি আঁকার পাশাপাশি ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং প্রেসের কাজ সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল বরেণ্য শিল্পী হাশেম খানের। এ কারণে দায়িত্বটি তাকে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জনকণ্ঠকে হাশেম খান বলেন, তখন সিঙ্গেল কালার একটা একটা করে ছাপা হতো। শিল্পীরা হাতে সেপারেশন করতেন। এভাবে ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কালার আনা সম্ভব হতো। এ অবস্থায় আমি স্যারকে (জয়নুল আবেদিন) বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলাম, নক্সীকাঁথার মোটিভ তো আমরা রং-তুলিতে এঁেকও নিতে পারি। এটা ভালো হয় না? কিন্তু শিল্পাচার্য তা নাকচ করে দেন। দেশবোধ এবং লোক ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এমন অবস্থান গ্রহণ করেন তিনি।

হাশেম খান বলেন, পরে স্যার তার সংগ্রহ থেকে ১৯টি কাঁথা বের করে আমাদেরকে দেখান। ১১টি কাঁথা ছিল খুবই সুন্দর। সেখান থেকে একটি কাঁথা আলাদা করা হয়। এটির ছবিই সংবিধানগ্রন্থের পুস্তানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইতিহাসের অংশ হয়ে যায় কাঁথাটি।

হাশেম খান বলেন, তখন প্রিন্টিং প্রেসও আজকের মতো আধুনিক ছিল না। সিঙ্গেল কালার অফসেট প্রেস ছিল। কাঁথাটি নিয়ে আমি একে একে ঢাকার অনেকগুলো প্রিন্টিং প্রেসে যাই। সে সময় ‘পদ্মা’ প্রেস ছিল বেশ নামকরা। কাজটি তাদের মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে করিয়ে আনা যেত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নানা জটিলতাও ছিল। পরে চারটা ভালো প্রেস ঘুরে আমি বোঝার চেষ্টা করলাম, দেশেই কাজটা করা যায় কি না। পাইওনিয়ার প্রেসে গেলাম।

এটি ছিল একজন সংসদ সদস্যের। কিন্তু ওরা জানাল, এটা অনেক রঙিন ছবি। রঙের ৪০ ভাগও ছাপায় আসবে না। পরে সেখান থেকে গেলাম ইস্টার্ন রিগাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে। অবাঙালি মালিকদের প্রতিষ্ঠান হলেও তারা কাজটি করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখাল। উৎফুল্ল হয়ে তারা তাদের গাড়িতে করে আমাকে টঙ্গীতে অর্থাৎ যেখানে কাজটি হবে, সেখানে নিয়ে গেল। সঙ্গে দিল টেকনিশিয়ানও। সবাই মিলে আলোচনা করে বোঝা গেল, পুরো কাঁথাটির ছবি করা সম্ভব হবে না। তবে এর অংশবিশেষ নিয়ে কাজটি করা যাবে। স্যার তাতেই সম্মতি দিলেন।

হাশেম খান বলেন, পরের দিন আবার ইস্টার্নে গেলাম। টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে বসলাম। তার পর কাঁথার অংশবিশেষ ছাপানোর কাজে হাত দিলাম। কারণ, খুব বেশি রিডিউস করা যায় না। তাই অর্ধেক নেওয়া হলো। হুবহু চারটা নেগেটিভ। চারটা পজিটিভ করা হয়েছিল। রেড, ইয়োলো, ব্ল্যাক কতখানি আছে দেখে নিয়ে ব্ল্যাক ইউজ করলাম। কাঁথায় হালকা হলুদ ধরনের ময়লা ছিল। সব মিলিয়ে কাজটি করতে এক সপ্তাহের মতো লাগল।

ছাপা দেখে স্যার তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, যা হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

হাশেম খান বলেন, তখন দেশপ্রেমটাই ছিল বড় শক্তি। ওই শক্তির ওপর ভর দিয়ে বাঙালি তখন অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। পরে বিজি প্রেস থেকে হাতে লেখা সংবিধানগ্রন্থটির অনেকগুলো কপি ছাপানো হয়।

বিজি প্রেস সূত্রে জানা যায়, তখন প্রেসের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান।

বিশ্বের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান শ্লেট স্কুল অব আর্ট থেকে প্রিন্টং টেকনোলজির ওপর কোর্স করা এই কর্মকর্তা কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংবিধানগ্রন্থ ছাপার জন্য তিনি বেছে নেন ওই সময় বিজি প্রেসে থাকা সবচেয়ে আধুনিক মেশিন ক্র্যাবট্রি ডাবল ডিমাই টু কালার অফসেট প্রেস। মূলত, এই মেশিনটিতেই ছাপা হয় হাতে লেখা প্রথম সংবিধান। এর বাইরে কিছু কিছু কাজ ক্র্যাবট্রি ব্র্যান্ডের অন্য একটি মেশিনে হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

হাতে লেখা সংবিধানগ্রন্থের প্লেট তৈরি ও মেশিন চালানোর কাজটি করেছিলেন অফসেট অপারেটর আবু সাঈদ। কয়েক বছর আগে তাকে খুঁজে বের করেন এ প্রতিবেদক। ঢাকার শ্যামলীর বাসায় বসে প্রবীণ অপারেটর তখন বলেন, যে মেশিনে হাতে লেখা সংবিধান ছাপানো হয় সেটি ছিল একমাত্র ডাবল কালার মেশিন। শুরুতে সরকারি পোস্টার, ম্যাপ ইত্যাদি ছাপা হতো। তারপর সংবিধান ছাপা হয়।

সবাই খুব আন্তরিকতা নিয়ে কাজটি করেন। প্রেসের ছোটখাটো ত্রুটি দূর করা, বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, এমনকি নিজেদের তৈরি বিকল্প যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে ছাপার কাজ চলেছে বলে জানান তিনি।

দুই থেকে তিন সপ্তাহ ধরে চলেছিল ছাপার কাজ। ৫০০ কপির মতো ছাপা হয়েছিল। এতে ১৪ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু ছাপা ছিল চমৎকার। দেখে সকলেই অবাক হয়েছিলেন।

১৩ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং ড. কামাল হোসেন সংসদ ভবনে বঙ্গবন্ধুর কক্ষে উপস্থিত হয়ে হাতের লেখা সংবিধানটি তার কাছে হস্তান্তর করেন।

সঙ্গে হাশেম খানসহ অন্য শিল্পীরাও ছিলেন। পরদিন প্রতিটি পত্রিকায় সে খবর ছবিসহ ছাপা হয়। জানা যায়, সংবিধানের হাতে লেখা সংকলনটি অনেকদিন সংসদ সচিবালয়ে রাখা হয়েছিল। পরে তৎকালীন সংসদ সচিব কে জি এম লতিফুল বারী এটি জাতীয় জাদুঘরে হস্তান্তর করেন।

এদিকে কাঁথাটি এখনো যতেœর সঙ্গে সংরক্ষণ করছে জয়নুল আবেদিনের পরিবার। কাঁথাটি দেখার সুযোগ হয়েছিল এ প্রতিবেদকের। বেশ পুরু। কয়েকটি কাঁথা একত্রিত করে সেলাই করা হয়েছে বলেই মনে হয়। বহু বছরে রং কিছুটা ফিকে হয়েছে। তবে সংবিধানগ্রন্থে ব্যবহৃত ছবির সঙ্গে এটি খুব সহজেই মিলিয়ে নেওয়া যায়। কাঁথার ওপর এবং নিচের অংশে একই ধরনের কাজ। এক পাশ থেকে ছবি তুলে নিয়ে পুস্তানি ছাপিয়ে হাতে লেখা সংবিধানগ্রন্থে তা ব্যবহার করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জয়নুল আবেদিনের পুত্র ময়নুল আবেদিন জনকণ্ঠকে বলেন, বাবার কাছে কাঁথাগুলো ছিল যক্ষের ধনের মতো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এগুলো সংগ্রহ করেন তিনি। আগলেও রাখতেন সেভাবেই। এর পর মা এগুলো সংরক্ষণ করেছেন। এখন আমরা সন্তানেরা করছি।

তিনি জানান, কাঁথাটি বিশেষ ট্রাঙ্কে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পোকা যাতে কোনো ক্ষতি না করতে পারে, সে জন্য নেপথলিন ও নিমপাতা দিয়ে রাখা হয়। কাঁথাটি কখনো ধোয়া হয় না। বছরে দুবার বের করে কিছু সময়ের জন্য রোদে দেওয়া হয়।

জয়নুল আবেদিনের এই কাঁথাটি বিদেশেও প্রদর্শিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জানা যায়, ব্রিটেনের হোয়াইট চ্যাপেল আর্ট গ্যালারিতে ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে স্থান পায় ১১টি নক্সীকাঁথা। ক্যাটালগের ছবি অনুযায়ী, সেখানে সংবিধানগ্রন্থে ব্যবহৃত কাঁথাটিও ছিল। এর পর ২০০১ সালে জাপানের ফুকুওয়াকা এশিয়ান আর্ট মিউজিয়াম আয়োজিত প্রদর্শনীতে অনেকগুলো কাঁথা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও এটি ছিল বলে মনে করেন ময়নুল আবেদিন।

কাঁথাটি একবার চুরি হয়ে গিয়েছিল বলেও জানান তিনি। বলেন, খুব সম্ভবত ষাটের দশকের শুরুর দিকে ঘটনাটি ঘটেছিল। শান্তিনগরে আমাদের পুরনো বাসায় চোর ঢুকে পড়েছিল। তখন তো এত বাড়িঘর ছিল না। দরজা-জানালাও সবসময় ঠিকমতো লাগানো হতো না। এ সুযোগে রাতে ঘরে চোর ঢুকে পড়ে। দুটি স্যুটকেস নিয়ে চম্পট দেয়। স্যুটকেস দুটোতে বাবার কাঁথাগুলো রাখা ছিল।

সংবিধানগ্রন্থের অঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত কাঁথাটিও ছিল সেখানে। চুরির ঘটনায় বাবা এ করম মুষড়ে পড়েন। যেন তার সব শেষ হয়ে গেছে। এদিকে চোর স্যুটকেস খুলে কাঁথা দেখে হতাশ। ঘাঁটাঘাঁটি করে সেগুলো ধানখেতে ফেলে পালিয়ে যায়। বাবা কাঁথা ফেরত পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পান। টাকা গেলেও হয়তো এমন কষ্ট পেতেন না তিনি।

অবশ্য এ পর্যায়ে কাঁথাটি সরকারিভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। সচেতন মহলের পক্ষ থেকে এ দাবি জানানো হচ্ছে।