অধিকার

তুমি বললে একটু নড়ে বসো/নিজের অসুবিধের কথা না ভেবেই/আমি তোমার জন্যে খানিকটে জায়গা ছেড়ে দিলাম/...আমি সরল মনে তোমার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।/...তুমি হাত-পা ছেড়ে সটান শুয়ে পড়লো এবং চোখ রেখে ধমক দিলে-/দাঁড়িয়ে থাকলে কী আরাম করে ঘুমানো যায়?/...এরপরও যদি আমি সরল মনে তোমার কথা শুনি/এবং তোমার ঘাড় ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে না দিই/তাহলে সত্যিই আমি হাঁদারাম...।

ভবিষ্যতের যাত্রী

‘ফুরিয়ে যাবার ভাবনায় যারা নুয়ে পড়েছে/তাদের প্রতি বিদায় অভিবাদন;/ঘাসের কচি ডগার মতন মাথা তুলেছে যারা/তাদের উদ্দেশে স্বাগত সম্ভাষণ।/গতকাল ওদের ছিলো- আগামীকাল তোমার প্রতীক্ষায়**/ তুমি বর্তমানকে অতীতে ঠেলে দিয়ে সামনে পা বাড়াও/তোমার পায়ে পায়ে বর্তমান হেঁটে যাবে ভবিষ্যতে/** শিশির ভেজা ঘাসের কচি ডগার মতন/সকালের সূর্যালোকে উৎফুল্ল স্নিগ্ধ সতেজ/ভবিষ্যৎ- যাত্রীর মিছিল দীর্ঘতর হবে।’

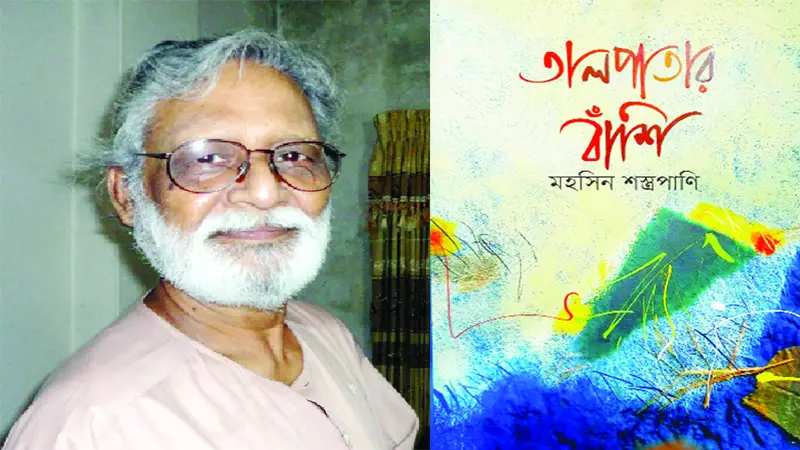

মহসিন শস্ত্রপাণি ছিলেন আদর্শবাদী রাজনীতির দৃঢ়চিত্ত পুরুষ, ‘উন্মেষ’ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের সুদীর্ঘ সময়ের সভাপতি, আমাদের পারিবারিক বন্ধু। আকস্মিক আমাদেরকে পথ চিনিয়ে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন ঢাকা থেকে অনেক দূর নিজ জন্মগ্রামে,মহেশপুরে। ‘উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ’ সংগঠিত হয়েছিল ’৬৮তে ঢাকায়, নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে ০৫.। মহসিন শস্ত্রপাণির মৃত্যুর কয়েক বছর আগ থেকেই ‘উন্মেষের’ সাহিত্য বিষয়ক অনুশীলন স্থগিত হয়ে যায়- স্মৃতি ছাড়া এখন আর কোনো সাংগঠনিক অস্তিত্ব তার নেই।

নিয়মিত সাহিত্য সভায় তিনি কখনও-সখনও দুই একটা কবিতা পড়তেন। আমরা বন্ধুরা তাঁকে কবি বলে স্বীকৃতি দেইনি। নিচুস্বর মন্তব্য থাকত। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর সুযোগ্যপুত্র শাশাঙ্ক সাদী পাভেল যখন মহসিন ভাইয়ের লেখা ‘তালপাতার বাঁশি’ আমাকে পাঠায়, আমি অবিভূত। পড়ে ফেললাম প্রায় সবকটা কবিতা। তিনি কবিতাই শুধু লেখেননি, লিখেছেন মানব জমিনে লড়াকু মানুষ নিয়ে গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক অনেক লেখা। অবাক করার বিষয় হলো তাঁর [তালপাতার বাঁশি] একখানা পরিপূর্ণ কাব্য আমার টেবিলে, অনেকবার আমি নেড়ে-চেড়ে দেখেছি।

আলোচনায় প্রথম কবিতাটি ‘অধিকার’ যাতে প্রতিরোধ ও আত্মসম্মানের বিষয়টি মুক্ত হয়েছে। কবিতাটিতে সামাজি-রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর উপমায় সরল ও চেনাজানা ভাষার প্রয়োগ। ‘সরে বসো’ অনুরোধে উপ্ত আছে আধিপত্যের দখলদারিত্ব। সহিষ্ণুতা মূলত আত্মবিস্মৃতির নামান্তর। ‘ঘাড় ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে না দিই’ বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্ত, শ্রেণিচেতনা ও আত্মসম্মান জাগরণের ইঙ্গিত। কবিতাটিতে বাইনারি অপজিনগুলো এরকম ‘সরেবসা বনাম দাঁড়িয়ে থাকা’, ‘আনুগত বনাম প্রতিরোধ’, ‘আহ্বান বনাম প্রত্যাখ্যান’ পরস্পর বিরোধগুলো চিহ্ন ও অর্থের গঠনকে একটা কাঠামোতে রূপ দিয়েছে। দেরিদার বিনির্মাণ তত্ত্বের আলোকে। কবিতাটি ‘সরলতা নামক মূল্যবোধকে ভেঙে দেয়, সরলতা আসলে আত্মবিসর্জনের রূপ’ । সমাজ তত্ত্ববিদ পিয়েত্তে বোর্দিয়ে ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ এর ‘ প্রতীকী সহিংসতা’ কবিতায় জাগরুক, যেখানে অপরের দাবির সামনে ধীরে ধীরে নিজেকে আড়াল করে নেয় এক প্রকার সহিংসতা- শোষণকে অনুমোদন করে। আধুনিক কালের দার্শনিক আলঁ থুসের বলেন ‘কবি নিজেকে চিনতে শেখেন তখন যখন তিনি অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন’। আমি উপরেই উল্লেখ করেছি এই কবিতায় কথপোকথন ভঙি, উপমা ও বর্ণনা রাজনৈতিক- পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

দ্বিতীয় কবিতাটির শিরোনাম ‘ভবিষ্যতের যাত্রী’ প্রত্যয় ও নবযাত্রার কবিতা হিসেবেই আগ্রহী পাঠকের মনন কাড়ে। কবিতাটি মূলত অতীতমুখী অভ্যাসকে প্রত্যাখ্যান করে, ভবিষ্যৎগামী মানুষের সংগ্রামকেই উজ্জীবিত করে। এখানে একটি শ্রেণি লড়াকু আর একটি শ্রেণি পলায়নবাদীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ‘শিশির ভেজা ঘাসের কচি ডগা’ প্রতীক হিসেবে নবযাত্রার সৌন্দর্য এবং কোমলতাকে শনাক্ত করে। বাইনারি অপশিনগুলো কবিতাকে অর্থবোধকতায় চমতকার করে কাঠামোতে অন্বিত করে। ‘অতীত বনাম ভবিষ্যত’, ক্লান্তি বনাম উল্লাস, হাহাকার বনাম উদ্যম,’ ‘জীর্ণতা বনাম তাজা সম্ভাবনার অর্থকে বোধগম্যে আনে। কবি তার প্রতিটি প্রতীক দ্বারা বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতকে গুঁজে দিয়েছেন, আসলে ভবিষ্যত বর্তমানের দ্বারাই নির্মিত হয়। হেগেলের ‘বিকামিং’ ধারণা ‘তুমি যেমন নিজেকে নির্মাণ করো, ইতিহাস তেমনই তোমাকে নির্মাণ করে।’ কবিতাটি কবির রাজনৈতিক আদর্শ ও সংগ্রামকে চিহ্নিত করে। আরেক প্রভাবশালী সমাজতত্ত্ববিদ ফ্রাঞ্জো ফানো তাঁর মতামতে ‘ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে না দিই’ পঙ্ক্তিটে এই তত্ত্বের যথাযথ প্রতিফলন যা ‘শুদ্ধিকরণমূলক সহিংসতার’ অর্থকে প্রাধান্য দেয়। উল্লিখিত পঙ্ক্তিতে ‘দাঁড়িয়ে থাকা’ আর ‘শুয়ে পড়া’র মধ্যে রয়েছে প্রতীকী ব্যবধান, শেষ পর্যন্ত যদি কবি ‘ঘাড় ধরে তুলে না দেন’, তাহলে উত্তরণ ঘটে না, ফাননের তত্ত্বের চূড়ান্ত প্রতিধ্বনি আমরা পাই। ‘ভবিষ্যতের যাত্রী’ কবিতায়, ‘তুমি বর্তমানকে অতীতে ঠেলে দিয়ে সামনে পা বাড়াও’ এই উক্তি নিৎশের ‘স্বীয়-উত্তরণে’র চূড়ান্ত লক্ষণের সঙ্গে সমতাকরণ করে।

মহামতি মার্কস মতানুসারে বাস্তবতাকে সচেতনভাবে নতুন করে গড়ে তোলায় মানুষের ক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হলো শিল্প।’ ‘ভবিষ্যতের যাত্রী’ কবিতায় ‘ঘাসের কচি ডগার মতন/ মাথা তুলেছে যারা’ এই প্রতিমা শ্রমজীবী মানুষের পুনর্জাগরণ এবং সংগ্রামী শিল্পচেতনার প্রকাশ। কবিতায় আমরা দেখি, যে ব্যক্তি জায়গা ছেড়ে দেয় সে নিজেই শোষণের সহায়ক হয়ে পড়ে; কিন্তু যখন সে নিজের অধিকার বোঝে, তখনই মানবিক শিল্প বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সৌন্দর্য বিকশিত হয়। কবিতাটি থেকে উপলব্ধি করা যায়, ব্যক্তি উদারতার বশবর্তী হয়ে জায়গা ছেড়ে দিলে সে নিজেই শোষণের সহায়ক হয়ে পড়ে; কিন্তু যখন সে নিজের অধিকার বোঝে, তখনই মানবিক শিল্প বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে। মহসিন শস্ত্রপাণির কবিতা ‘অধিকার’ ও ‘ভবিষ্যতের যাত্রী’ আমাদের সেই চেতনাজগতের মুখোমুখি দাঁড় করায়, যা নিপীড়িত মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের ভাষায় সংগতি পায়। কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে এই কবিতা শ্রমজীবী মানুষের আত্মপ্রকাশ, অধিকারচ্যুতির বেদনা থেকে আত্মমর্যাদার অভিযাত্রা যেখানে ব্যক্তি কেবলই শোষিত নয়, বরং নিজের অবস্থান বদলের সক্ষমতা রাখে। ‘ফাননের’ ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী, এই কবিতা পরাধীনতার স্বীকারোক্তি মহসিন শস্ত্রপাণির কবিতা ‘অধিকার’ ও ‘ভবিষ্যতের যাত্রী’ আমাদের সেই চেতনাজগতের মুখোমুখি দাঁড় করায়, যা নিপীড়িত মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের ভাষা হয়ে ওঠে। ফাননের ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী, এই কবিতা পরাধীনতার স্বীকারোক্তি নয়, বরং অধিকারহীনতার বিপরীতে চেতনার রাজনৈতিক উত্তরণ। ‘অন্য’ হয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে ‘নিজ’ হয়ে ওঠার সংগ্রামী ভাষ্য। মহসিন শস্ত্রপাণির দুটি কবিতার সঙ্গে খ্যাতিমান কবি নবারুণ ভট্টাচর্যের ‘ইতরের দেশে’ সামঞ্জস্যতা মিলিয়ে নেওয়া যায়। নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘ইতরের দেশে’ একটি ক্রুদ্ধ রাজনৈতিক উচ্চারণ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ প্রতিবাদ, কবি নিজেকে ‘ইতর’-এর দেশে বাসকারী বলে চিহ্নিত করেন, অর্থাৎ এক পশ্চাৎপদ, শোষক, প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই কবিতার ভাষা উত্তেজক, প্রতিরোধকামী এবং চূড়ান্তভাবে ব্যতিক্রমী, যা এক ধরনের কবির ক্রোধের প্রকাশ ঘটায়। অন্যদিকে মহসিন শস্ত্রপাণির ‘অধিকার’ কবিতাটি ভাষায় সংযত হলেও এর ভিতরেও একই রকম ক্ষোভ কাজ করছে। অন্যের সুবিধার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে শেষে নিজেকেই ঠাঁইহীন হেেত হয়। এই অন্যায় শ্রেণিস্বার্থের প্রকাশ সামান্য একটুখানি ‘ভদ্রতা’র সুযোগে এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির ওপর আধিপত্য কায়েম করে, আর এটাই ফাননের ভাষায় কলোনিয়াল ‘মিমিক্রাই’ এর ফাঁদ, নিৎশের দাস-মর্যালিটি।

মহসিন শস্ত্রপাণির ‘অধিকার’ এবং ‘ভবিষ্যতের যাত্রী’ কবিতাদ্বয়ে প্রতিবাদের ভাষায় কম প্রচণ্ডতা থাকলেও শ্লেষ, বক্রোক্তি ও পীড়িত স্বরের মধ্য বিষয়টি সংহত রূপ পেয়েছে। উভয় কবিই বাংলা কাব্যজগতে পরিপূর্ণ মানবিক কবি।

প্যানেল