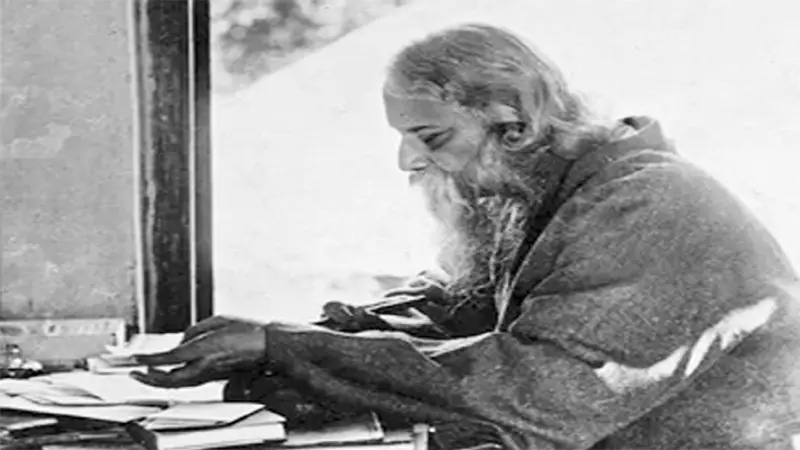

কাব্যে কালজয়ী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্যাঙ্গনে বিশ্বকবি রূপে আসীন করেছে। তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যের কবিদের নয় বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রতিষ্ঠিত কবিদেরও তিনি গুরু স্থানীয়। কাব্যচর্চা করে প্রথম এশিয়ান হিসেবে ১৯১৩ সনে সাহিত্যে বিশ্বশ্রেষ্ঠ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই উপমহাদেশে বিদ্বৎসমাজে গুরুদেব বলতে তাঁকেই বুঝায়। তার এই পরিচিত বহির্বিশ্বের সুধী সমাজেও পরিব্যপ্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মাত্র আট বছর বয়সে তার কাব্য প্রতিভা স্ফুরিত হয় যা সুদীর্ঘ সাত দশেকেরও অধিক সময় বিকশিত হয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য অঙ্গনে মর্যাদা আসনে আসীন করেছে। কবিগুরুর সুবিশাল সাহিত্যকীর্তির মধ্যে কাব্যরচনাই শীর্ষে। তার রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫৬টি। বিশাল কাব্যসৃষ্টি ছাড়াও সাহিত্যের অন্যন্য ক্ষেত্রেও তার সাফল্য সবার শীর্ষে। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, নাট্যকার, ভ্রমণ কাহিনীকার, প্রাবন্ধিক ও পত্রলেখক। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তিনি রেখেছে অসামান্য অবদান। তিনি গীতিকার, সুরকার, গায়ক, অভিনেতা ও চিত্রকর। তিনি সংগীতে নতুন ধারার সূচনা করেন। সাহিত্য সংস্কৃতির বাইরেও রবীন্দ্র প্রতিভা বিস্তৃত। তিনি একাধারে সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক, সর্বোপরি মানবাতাবাদী দার্শনিক। শিক্ষা ও কৃষির ক্ষেত্রে তিনি যে চিন্তাভাবনা করে গেছেনে তা শতবর্ষ পরে এসেও প্রাসঙ্গিক ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ উপযোগী। তিনি জমিদার ছিলেন। জমিদারি পরিচালনার জন্য তাকে আসতে হয়েছিল গ্রামবাংলার সান্নিধ্যে। তিনি গ্রামীণ বাংলার সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনকল্পে যে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বা সমাধানের পথ বাতলে গেছেন বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়নে বর্তমানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রভাবশালী ও অভিজাত ঠাকুর পরিবারে। বিত্তশালী এই পরিবারের চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে তিনি অষ্টম। তার পিতা রাজা রামমোহন রায় সূচিত নবজাগরণ আন্দোলনের প্রভাবে জাগ্রত বাঙালি সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতামহ প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুর রামমোহনের বন্ধু। তার পরিবারের সকলেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং তারা শিক্ষার্জন করেছেন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথকেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ভর্তি করানো হয় কোলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। এর পর পাঠানো হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নর্মাল স্কুলে ও তারপরে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে। কিন্তু দুটি কারণে এখানে তার পড়াশোনা হয়নি। প্রথম, অনিয়মিত উপস্থিতি। দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ -প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি তাঁর ভালো লাগেনি। এই ভালো না লাগাই পরবর্তী জীবনে তাঁকে শিক্ষা সংস্কার এবং বিস্তারের জন্য প্রভূত খ্যাতি এনে দেয়। ফলে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত, ইংরেজি, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞিন, ইতিহাস, চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর শিক্ষার্জন চলতে থাকে। বাহিরের পরিবেশে সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় ১৮৭৩ সালে যখন তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে যান। এই ভ্রমণের ফলে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। প্রকৃতির নির্জন, শান্ত ও গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তিনি এখানে তার পিতার কাছে সংস্কৃত পাঠ শিখেন। প্রচলিত শিক্ষায় আগ্রহ না থাকায় তার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় রীতি অনুসারে তাকে ব্যারিস্টারি পড়ানোর উদ্যোগী হন। কিন্তু তা সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবে এখানে থাকা অবস্থায় তিনি ইংল্যান্ডের সমাজ ও জীবনযাত্রা বিশেষ মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করেন। এই নিগূঢ় পর্যবেক্ষণ পরবর্তী জীবনে সংগীত রচনা ও সুরকার হতে তাকে সাহায্য করে। দ্বিতীয় দফায় তাকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য পাঠালে তিনি মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের সন্নিহিত জনবসতিহীন স্থানে জমি কিনে বাড়ি করে নামকরণ করেন ‘শান্তিনিকেতন’। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজ শান্ত পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে অনুরাগী। তিনি ভারতীয় তপোবন ও গুরু-শিষ্য সম্পর্কের তিনি ছিলেন অনুরাগী। এই পরিবেশগত আবহে তিনি পিতার অনুমতিমক্রে ১৯০১ সালে শান্তি নিকেতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা পর্বে এই স্কুলের নাম ছিল ব্রহ্মাচর্যাশ্রম যা পরে শান্তিনিকেতন নাম করা হয়।

এই বিদ্যালয়ই ১৯২১-এ বিশ্বভারতীতে উন্নীত হয়। বিশ্বভারতীর শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে ১৯১৯ সালে কবিগুরু বলেন, ‘ভারতবর্ষে যদি সত্যি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্র, তাহার কৃষিত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লির মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্রশিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবনকারযোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি বিশ্বভারতী নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।’ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার এক বছর পরেই তিনি শান্তিনিকেতন সন্নিকটে সুরুল গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীনিকেতন। এটা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও পল্লি সংগঠন সংক্রান্ত অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

কাব্যভাবনার বাইরের আরেকটি অবশ্য উল্লেখ্য, রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারক বিশেষত পল্লি সমাজ সংগঠক। তার দৃষ্টিতে গ্রামই ভারতবর্ষে প্রাণ এবং গ্রামোন্নয়নেরই এর প্রবৃদ্ধ। তাই ১৮৯৬ এর ৮ আগস্ট শিক্ষানবিশ শেষে আম মোক্তারনামা মূলে পিতার নিকট থেকে জমিদারির কর্তৃত্ব লাভের পর থেকেই তিনি গ্রামীণ সমাজের সংস্কারের জন্য তিনি মনোনিবেশ করেন।

তিনি গ্রামীণ সমাজেন নানা সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং তা সমাধানের জন্য একাতারে কাজ করে যান। কৃষক দের নানা সংকট মোকাবিলায় তার সে সময়ের পদক্ষেপগুলো ছিল যুগান্তকারী। তিনি শহরের ধনীর দুলাল হয়েও পল্লী সমাজের কৃষকের কল্যাণে, গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় সংকট নিরসনের জন্য কূপ খনন, পুকুর সংস্কার, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, শিক্ষার বিস্তার, যান্তিকচাষাবাদ, কৃষি সমবায়, ক্ষুদ ঋণ দান, স্বাস্থ্যসেবাভিত্তিক সমবায় প্রথার প্রচলন, জমিতে জৈব রাসায়নিক সার ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ, শস্য বহুমুখীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং তা সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেন। আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগে রাজশাহীর পতিসরে ও কুষ্টিয়ার শিলাদহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ কৃষিক্ষেত সেচ পাম্প, কলের লাঙল বা টাক্টর, উন্নক বীজ ও জৈব সারের ব্যবহার প্রবর্তিত করেন। নামমাত্র সুদে কৃষকদের ঋণদানের লক্ষ্যে ব্যাংক চালু করা হয়। এর ঋণদান ক্ষমতানম বৃদ্ধির জন্য তিনি তার নোবেল পুরস্কারেন অর্থও তিনি এখানে বিনিয়োগ করেন। জমিদারি সেরেস্তার সেরেস্তাদারি বিকেন্দ্রায়িত করে তিনি মণ্ডলী প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে সেরেস্তাদের উৎপীড়ন ও ভোগান্তি থেকে রায়তগণ অব্যাহতি পান। তিনি কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। তিনি কৃষকদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করেন। জমির বাধে তিনি কৃষকদের শাক-সবজি আবাদে উৎসাহিত করেন। বাঙালি বা ভারতবিদ্বেষী ব্রিটিশ আমলা কবিগুরুর কাব্য-ভাবনার বহির্ভূত কল্যাণমূলক ও সমাজ সংস্কারধর্মী কাজের প্রতিভূ প্রশংসা করেছেন। কবিগুরুর মতো আমারও নিজ নিজ সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারি।