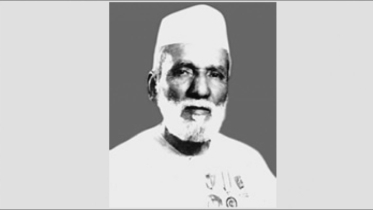

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব আধুনিকতার প্রাণপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির পরিচয় সাহিত্যের অপরাপর শাখার ন্যায় প্রহসনেও নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর পূর্বে এবং পশ্চাতে আরও অনেক নাট্যকার এই পথে পদচারণা করেছেন কিন্তু তার পূর্বসূরিদের থেকে এক্ষেত্রেও তিনি বাস্তববাদী ব্যতিক্রম সাহিত্যশিল্পী। মহৎ এই শিল্পীর লেখনী কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়নি বরং তা যুগে-যুগে কালে-কালে অরমতা প্রাপ্ত হয়েছে। সময়ের সমকালীনতায় একাত্মতা ঘোষণা করছে। প্রায় দু’শ’ বছর পূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কালোত্তীর্ণ প্রহসন দুটোতে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সভ্য মানুষদের চরিত্রহীনতার যে চিত্রাত্মক বর্ণনা করেছেন তাঁর আবেদন বিশ শতকেও বলবৎ রয়েছে। সাহিত্যশিল্পীরাই একমাত্র পারে সমাজের বাস্তব ছবি অঙ্কন করতে। আর প্রহসন এক্ষেত্রে সেতু স্বরূপ মিলন ঘটিয়েছে। সমাজের কুরীতিগুলো শোধনার্থে রসাত্মক এসব জীবনালেখ্যই এইসময় প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। মাইকেলের প্রহসন রচনারও মুখ্য কারণ বোধ করি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার সমাজের অসঙ্গতিগুলোকে ব্যঙ্গের খোঁচায় অলঙ্করণ করা।

আঠারো শতকের পূর্ববঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছোঁয়ায় নতুনভাবে জাগরিত হয় শিক্ষিত-সভ্য মানুষ। নিজেদের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অবহেলা করে অন্ধ অনুকরণ করে পাশ্চাত্যদের অপসংস্কৃতিকে। এতে করে সর্বাগ্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উদীয়মান তরুণ সমাজ। তারা আধুনিকতার নামে নিজেদেরকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের অতল গর্ভে নিমজ্জিত করে। ক্রমেই তরণ প্রজন্ম থেকে সমগ্র সমাজ আক্রান্ত হয় এই মারাত্মক ব্যাধিতে। তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গলের অন্তর্গত ছাত্রদের কার্যকলাপের প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টি ছিল সজাগ। তিনি মূলত ইয়ংবেঙ্গলদের মন্দ দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন। কবিতা, নাটক ও গদ্যের মতো প্রহসনেও সমকালীন জীবনচিত্রের বিচিত্র অনুষঙ্গ চিরকালীন দ্বন্দ্বে মূর্ত করেছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ সালে রচনা করেন দুটি প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’। বেলগাছিয়া নাট্যশালার তাগিদে মধুসূদন রচনা করেন ব্যঙ্গাত্মক এই প্রহসন দুটি। এত সমাজের প্রভাবশালী মুখোশধারীদের মুখোশ উন্মোচনের চিত্র বর্ণনা হওয়াতে তা শুরুতে মঞ্চস্থ হয়নি। ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ সালে ১৮ জুলাই শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি কর্তৃক এবং ১৮৬৬ সালে আরপুলি নাট্যসমাজ কর্তৃক ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’। মধুসূদনের এই দৃশ্যকাব্যদ্বয় মঞ্চস্থ হলে তৎকালীন সমাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে। প্রহসনগুলো সমকালীন সামাজিকতায় প্রচারসর্বস্বতা লাভ করে।

মধুসূদন তাঁর প্রথম প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’য় সমকালীন কলকাতা শহরের উপর প্রতীচ্য সংস্কৃতির বিরূপতাকে অঙ্কন করেছেন। এ সময় কলকাতার জমিদার বাবুরা নিজেদের পুত্রকে উচ্চাশিক্ষার জন্য শহরে পাঠান আর তারা আধুনিকতার বাতাবরণে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে প্রতীচ্য ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্টাইল, ধর্মকে আতস্থ করতে থাকে। দুটি সংস্কৃতির সংস্পর্শে সমাজে দেখা দেয় নতুন সঙ্কট। বিশেষত কলকাতার শিক্ষাভিমানী তরুণ সম্প্রদায় ইংরেজদের অপসংস্কৃতির দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। আধুনিকতা ও সভ্যতার নামে মেতে ওঠেন মদ-সুরা-নারী সঙ্গে। ছুটে যান বারাঙ্গণালয়ে তাদের নূপুরের নিক্কণ ধ্বনিতে আনন্দ খুঁজে নিতে। যেন সভ্য হয়ে ওঠার এ এক বিশেষ প্রক্রিয়া। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার নাম করে তাদের যে অশালীন গর্হিত রুচির পরিচয় নাট্যকার দিয়েছেন তা সেই সমাজের প্রতিদিনের চিত্র। ঊনিশ শতকের সমাজ থেকে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), কৌলিন্য প্রথার অপসারণ, বিধবাবিবাহের প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা উন্মূল মানসিকতায় জারিত এসব মদ্যপ যুবকের কাছে হাস্যরসের বিষয়:

নব: জেন্টেলমেন আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপস্টিনের শিকলি কেটে

ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা করা।

সকলে: হিয়ার, হিয়ার।

নব: জেন্টেমেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর-তাদের স্বাধীনতা দেও-জাতভেদ তফাৎ কর-আর

বিধবাদের বিবাহ দেও-তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে-নচেৎ নয়!

সকলে : হিয়ার, হিয়ার

(একেই কি বলে সভ্যতা?, দ্বিতীয়াঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)

আধুনিকতার এই ছোঁয়া শুধু যুবকদের নয় অন্দরমহলে অসূর্যস্পশ্যা নারীদেরকেও স্পর্শ করে। তারাও চার দেয়ালের ভিতর লুকিয়ে সভ্য হওয়ার অন্ধ অনুকরণ করে। প্রতীচ্য সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। তারা বিদেশী সংস্কৃতিকে আমূলে নেয় প্রচ- গুরুত্বের সঙ্গে তার সাক্ষ্য পাই নৃত্যের সংলাপ থেকে- ‘তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস তবে অবশ্যি টের পেতিস।’ নবনির্মিত এই অবস্থা সমাজের নৈতিক মানদ-কে ভাঙতে পরিণত করে। অপসংস্কৃতির প্রভাবে পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। নবকুমারের মতো শিক্ষিত যুবকেরা নিজেদের অধঃপতনের বহির্প্রকাশ ঘটান আপন পিতা-মাতা-বোন-স্ত্রীর প্রতি। তারা চারিত্রিক স্খলনে নিমগ্ন হয়ে পিতা-স্ত্রী বোনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পুরনো পস্থাকে আধুনিক সভ্যতায় রূপ দেয়। মদ্যপানের ফলে নোংরামি করে বোনের সঙ্গে। মধুসূদন এসব অশ্লীলতাকে ব্যঙ্গের তীব্রতায় আঘাত হেনেছেন:

হর : সে দিন বাবু জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওরে গালে একটি চুমো খেলেন; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্য ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে-কেন? এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?

প্রসন্ন : ছি, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য: ও, মা, ছি! ইংরেজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

(একেই কি বলে সভ্যতা?, দ্বিতীয়াঙ্ক, দ্বিতীয় গভাঙ্ক)

মধুসূদন দত্ত হরকামিনীর কণ্ঠে স্বগোক্তির মধ্য দিয়ে তীব্র ক্ষোপের প্রকাশ করেছেন। কলকাতা নগরীর এহেন অবস্থা নাট্যকারকে বলতে বাধ্য করে কলকাতা নগরী ভদ্র-মার্জিত মানুষের বসবাসের অযোগ্য স্থানে পরিণত হয়েছে। যে সমাজের সভ্যরা পিতা সম্পর্কে স্বগতোক্তি করে ‘আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে হয়, তাহলে আর আমাকে কোন শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে?’ তাদের প্রতি নাট্যকারের বক্তব্যও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত, ‘জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।’ তিনি এসব অসভ্যদের বেহায়া আখ্যা দিয়েছেন। বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সমাজের বিকারগ্রস্ত অবস্থা দেখে-‘হ্যাঁ আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?’

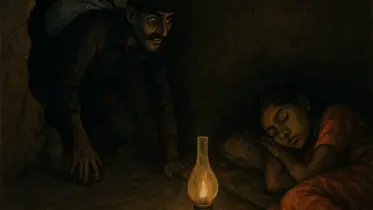

নাট্যকার অপর প্রহসন ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ তে যে বিদ্রোহ করেছেন তাতে তাঁর সমাজব্যবস্থায় উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণীর মুখোশ উন্মোচনের ইচ্ছাই বিশেষভাবে প্রস্ফূটিত। বক্ষ্যমান গ্রন্থের অন্যতম প্রধান চরিত্র ভক্ত প্রসাদবাবু একজন জমিদার। তিনিও সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় আর দশ জনের ন্যায় শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সাধারণ প্রজাদের শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক শুধুই অর্থ নির্ভর। তিনি প্রজার আর্থিক দুরাবস্থাকে কখনোই আমলে নেন না। বরং খাজনা প্রদানে বিলম্ব হলে তাদের ভাগ্যে জোটে প্রচ- লাঞ্ছনা। কিন্তু নারী লিপ্সু এই জমিদারবাবু ভোগের বেলায় অর্থ খরচে সামান্যতম কার্পণ্যও করেন না। ভোগের মানসিকতায় তার অর্থের ব্যয় মাত্রাকে অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে অন্যতম মাপকাঠি রূপ, বয়স, ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থিক প্রসিদ্ধি।

নাট্যকার বক্ষ্যমান গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়গুলোকে নানা ভঙ্গিমায় বৈচিত্র্যময় করে তুলে ধরেছেন। আর্থিক অবস্থা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তাৎপর্যবহ। পুঁটির মতো লোভী অনুঘটকও তা অবগত। তাই পঞ্চীকে বন্দোবন্ত করার সাহস তার হয় না বরং তাকে ভাবতে হয় তার সামাজিক-আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে, ‘সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখলে নেচে উঠবে।’ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় অর্থের সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের যোগসাজশ রয়েছে। ভক্তপ্রসাদের লোলুপতায় হানিফের স্ত্রী ফতেমার রূপ ও পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চীর সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে অর্থের ব্যয়ও অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি পায়। এসময় তার দৃষ্টিভঙ্গি উদারতার পরিচায়ক: ‘দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।’। তার কাছে নারী ক্রয়কৃত পণ্য। তাকে অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায় আর এতে কোন পাপ থাকে না। অর্থের আনুকূল্যে ফতেমা, পঞ্চী, ইচ্ছে সবাই সহাবস্থানে নীত হয়। মুসলমানদের প্রতি ভক্ত প্রসাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার অন্ত নেই কিন্তু সে যখন ভোক্তার পর্যায়ে অবস্থান করে তখন অকাট্য যুক্তি প্রদানে তার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে- ‘স্ত্রীলোক তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে; বড়, সুন্দরী বটে, আঁ?’

মধুসূদন সমাজের এই পশুদের যে মানসিকতা ও চারিত্রকতা পর্যবেক্ষণ করেছেন তার একটুও কল্পনাপ্রদ ও অবাস্তব নয়। তিনি ভক্তপ্রসাদের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর মুখোশধারী মানুষদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। সর্বদাই সুযোগ সন্ধানী এসব ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সামান্যতম সুযোগকে হাতছাড়া করতে নারাজ। ভক্তবাবুর উক্তি তার বড় প্রমাণÑ‘ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারব।’

নাট্যকার আলোচ্য প্রহসনের পরিসমাপ্তিতে ফতেমার যে বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তা একদিকে যেমন নাটকের সমাপ্তিতে অপরিহার্য অপরদিকে তেমনি সমাজের জন্য একটা মেসেজ। ফতেমা তাঁর সাহসিকতার জন্য ভক্তপ্রসাদের ত্রিশ বছরের গর্হিত কর্মের ইতি টানতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয় অর্থগৃধ্ন ভক্তের নিকট থেকে দুইশত টাকা অর্থদণ্ড আদায় করে নিজের আর্থিক অবস্থারও পরিবর্তন করেছেন।

মধুসূদন দত্ত তাঁর সৃষ্টিকর্মে এসব পাপাচারীদের বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। ব্যঙ্গের আশ্রয়ে নিরেট সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার তাগিদে মধুসূদন এই প্রহসনগুলো রচনা করলেও এগুলো যে তাঁর ক্ষোভের বহির্প্রকাশ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি শব্দের ব্যবহারেও তাই অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম প্রহসনে অতিরিক্ত মাত্রায় ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আর বাংলা শব্দের পরিহার নাট্যকারের ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নয় বরং তীব্র কটাখ্যকে প্রকাশ করে। ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অসাম্প্রদায়িক। এই প্রহসন রচনার মাত্র সতেরো বছর পূর্বে (১৮৪৩ সালে) মধুসূদন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন তাই সনাতন ও ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ছদ্মবেশী কপটচারীদের প্রতি আক্রমণাত্মক।

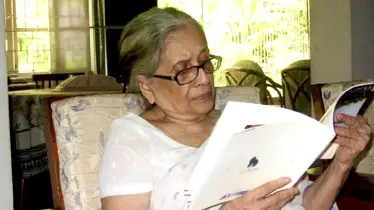

আজ বিশ শতকে এসেও এমন দুরাচারদের লোভের শিকার হচ্ছে আমাদের সমাজের একটি বিরাট অংশ। মধুসূদন যে সময়ের চিত্র প্রহসনগুলোতে লিপিবদ্ধ করেছেন আজকের সমাজ তার কোন অংশে ব্যতিক্রম নয়। প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছে নারী, শিশুসহ প্রতিবন্ধীদের শারীরিক লাঞ্ছনা। আজ ঘরে-বাইরে কোথাও নারী নিরাপদ নয়। যখন শিক্ষক, পুলিশসহ সমাজের মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ হচ্ছে ধর্ষণের মতো জঘন্য কর্ম। তখন সেই সমাজের পরিণতিতে অধঃপতন ছাড়া আমরা কীবা আশা করতে পারি? মধুসূদনের সময়ের সঙ্গে বর্তমান সময়ের পার্থক্য শুধু এসব লোভী নরপশুদের নিয়ন্ত্রণের কায়দায় বিশেষ নতুনত্ব। পুঁটির মতো অনুঘটকের আজ হয়তোবা প্রয়োজন নেই কিন্তু তাদের নারী লোলুপতারও ক্ষান্ত নেই। এরা লোভের স্বীকারে বশীভূত করতে চায় অসহায়-দুঃস্থ-বিপদগ্রস্তদের। মধুসূদন তাঁর নারী চরিত্র ফতেমাকে যে বহুমাত্রিকতায় আবদ্ধ করেছেন তেমনি প্রতিশোধস্পৃহী, বুদ্ধিমতী, শক্তিশালী হয়ে জেগে উঠতে হবে সমগ্র নারীকুলকে। দুষ্টের দমনে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মতো আমাদেরও হতে হবে মু-ুমালিনী।

মধুসূদন দু’শ’ বছর পূর্বে সমাজের যে দ্বন্দ্ব দ্ব্যর্থহীনভাবে এঁকেছিলেন আজ দু’শ’ বছর পরও তার মর্যাদা কি একটুও মলিন হয়েছে? আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষার লেবাস ধারণ করে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হচ্ছি। সমাজে যত অপকর্ম-কুকর্ম সংঘটিত হয় তার পশ্চাতে শিক্ষিতদের অবদানই বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। শিক্ষিত ভেকধারী এসব মহল নিজেদের শিক্ষার উপযুক্ত প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন এভাবেই। তাদের আধুনিক সভ্যতায় ভিন্নমাত্র পেয়েছে ইন্টারনেটের বহুমাত্রিক ব্যবহার। সমাজের এহেন অবস্থার পরিবর্তন অতীব জরুরী। আর নয় এখনই সময় শক্ত হাতে প্রতিহত করার। নইলে এই সমাজে দুর্বৃত্তদের প্রতিপত্তির কাছে পরাজিত হবে শুভবুদ্ধি।

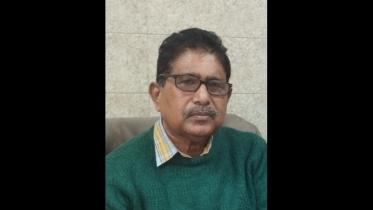

সময় এসেছে ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ও ‘একেই কি বলে সভ্যতা’? নামক সমাজ সংস্কারমূলক প্রহসনগুলো পুনর্পাঠের। মধুসূদনের সমাজভাবনার উপযুক্ত প্রাসঙ্গিকতা আজকের সমাজের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রহসনগুলো সমাজের বিবেকবোধ জাগ্রত করবে তাই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরে-বন্দরে সর্বত্র মঞ্চস্থ হওয়া উচিত। মধুসূদনের একশত পঁচানব্বইতম জন্মদিবসেও তাঁর সৃষ্টিকর্মের যে আবশ্যকতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান তা তাঁকে মহৎ শিল্পীতে রূপান্তর করেছে। ক্লেদাক্ত এই সমাজের গতি প্রকৃতি পরিবর্তনে মধুসূদন সমকালীন প্রেক্ষাপটেও অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ঢাকা, বাংলাদেশ রোববার ২৭ এপ্রিল ২০২৫, ১৪ বৈশাখ ১৪৩২